📚 가상 메모리

- 운영체제에서는, 메모리를 관리하기 위해

가상 메모리기법을 사용한다. - 프로세스는, CPU 에 의해 할당 받아 실행되기 위해서 메모리에 반드시 저장되어야 한다.

- CPU는 이 프로세스들을 실행하기 위해, 메모리 몇번지에 무엇이 저장되어있는지 알 필요가 있습니다.

- 하지만, 실제로는

CPU 내부의 저장 공간 부족,효율성,주기적인 메모리에 적재된 프로세스 삭제/등록등 여러 사유로 인해서 메모리의 모든 정보를 알고 있을 수 없습니다. - 때문에, CPU는 다음 소개할 개념들을 통해 메모리에 적재된 프로세스의 주소를 인식하고 관리하게 됩니다.

✅ 개념 정리

- CPU 가 메모리에 적재된 프로세스의 주소를 인식하고 관리하기 위한

물리/논리 주소,가상 메모리,페이징의 개념에 대해서 알아보자

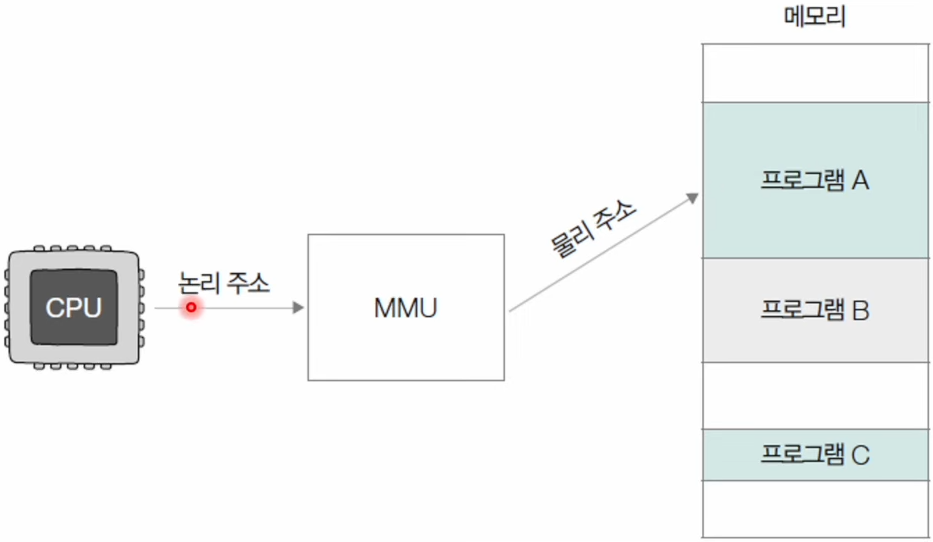

📌 물리 주소와 논리 주소

- CPU 와 프로세스는 메모리의 하드웨어 상 실제 주소인

물리 주소가 아니라, 다른 주소 체계를 이용한다.논리 주소 논리 주소는 프로세스 마다 부여되는 가상의 논리 주소이다.- 즉,

물리 주소는, 중복 될 수 없으나,논리 주소는 얼마든지 중복될 수 있다.

왜? 논리 주소를 사용하는가?

물리 주소는 실제 메모리(RAM)의 주소이다.물리 주소 공간은 RAM 크기에 따라 고정된 범위를 가진다.

예를 들어, 8GB 메모리를 가진 PC는 8GB 만큼의 물리 주소 공간을 가진다.

그렇다면, 하나의 프로세스가 1GB의 메모리를 사용한다면, 동시에 최대 8개의 프로세스만 실행할 수 있을까?

실제로는 그렇지 않다. 프로세스가 실행되기 위해 전체가 메모리에 올라올 필요는 없으며, 실행에 필요한 일부 페이지만 물리 메모리에 올라간다. 나머지는 뒤에서 알아볼

가상 메모리에 보관된다.이처럼 실행 중인 프로세스의 일부분만 물리 메모리에 올라가므로,

물리 주소에 어떤 프로세스의 어떤 페이지가 매핑될지는 상황에 따라 계속 바뀐다.뒤에서 설명할

스와핑과 연관 있다.예를 들어, 프로세스 A가 물리 주소

0x1000을 사용하고 있다가컨텍스트 스위칭등으로 인해 메모리에서 내려갔다가 다시 올라올 경우,0x1000은 더 이상 A의 데이터가 아닌, 다른 프로세스의 데이터가 저장된 주소일 수 있다.이런 이유로, 프로그램 입장에서는 항상 일관된 주소를 사용하는 것이 중요하다.

그래서 운영체제는

논리 주소(또는 가상 주소)라는 개념을 도입해, 프로세스마다 독립된 주소 공간을 제공한다.이를 통해 가용성(더 많은 프로세스 실행 가능), 안정성(주소 충돌 없음), 보안성(프로세스 간 메모리 접근 차단) 등의 다양한 이점을 얻을 수 있다.

- 하지만

논리 주소를 사용할때 결국 실행될 때는 실제 메모리에 있는물리 주소를 참조해야 한다. - 즉,

논리 주소로물리 주소를 알 수 있어야 한다는 것이다. (상호작용을 위해) - 때문에

MMU(Memory Management Unit)이라는 하드웨어를 통해 논리 주소를 물리 주소로 변환하여 사용하게 된다.

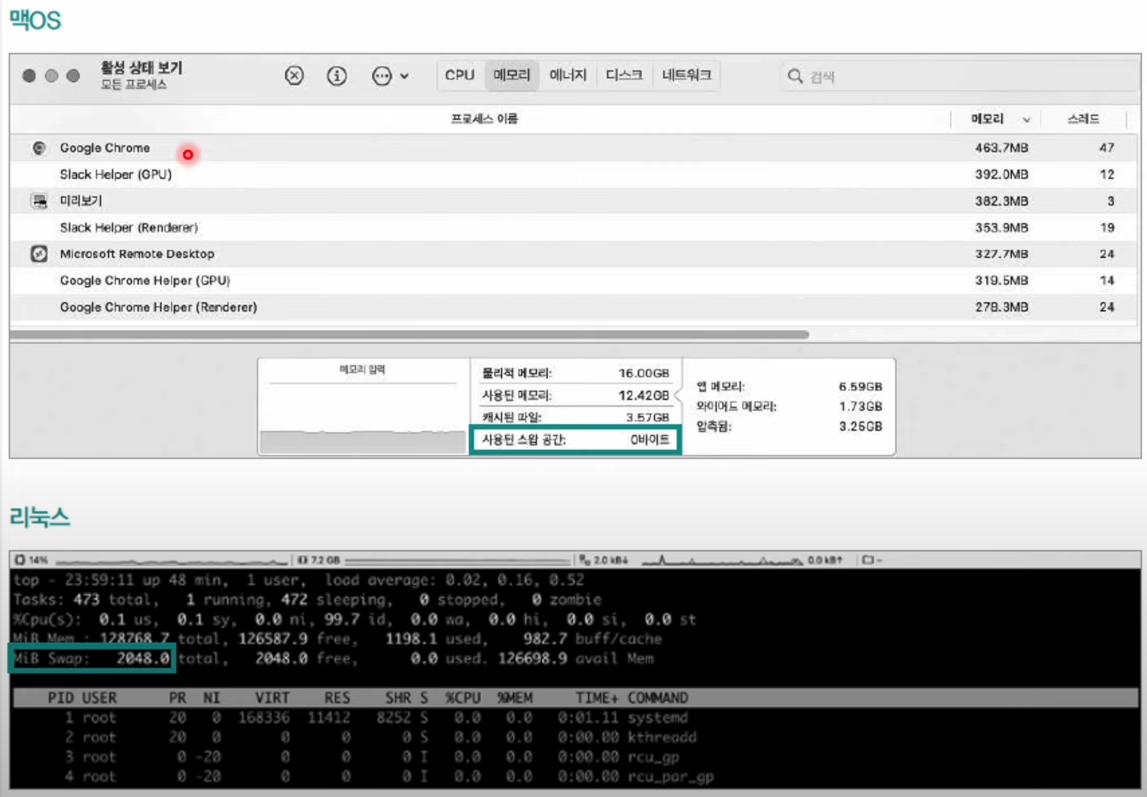

📌 스와핑과 연속 메모리 할당

- 메모리에 적재된 프로세스들 중, 현재 실행되고 있지 않은 프로세스도 있을 수 있다.

- 메모리에 올라가 있어도 결국 실행하는 주체는 CPU 이기 때문에, CPU 가 바쁘거나 스케줄링 순서 우선순위가 밀린다면, 실행되지 못하고 대기 상태일 것이다.

- 실행되지도 않는 친구가 비교적 적은 메모리 영역에 계속해 저장되고 있는 건 낭비이다.

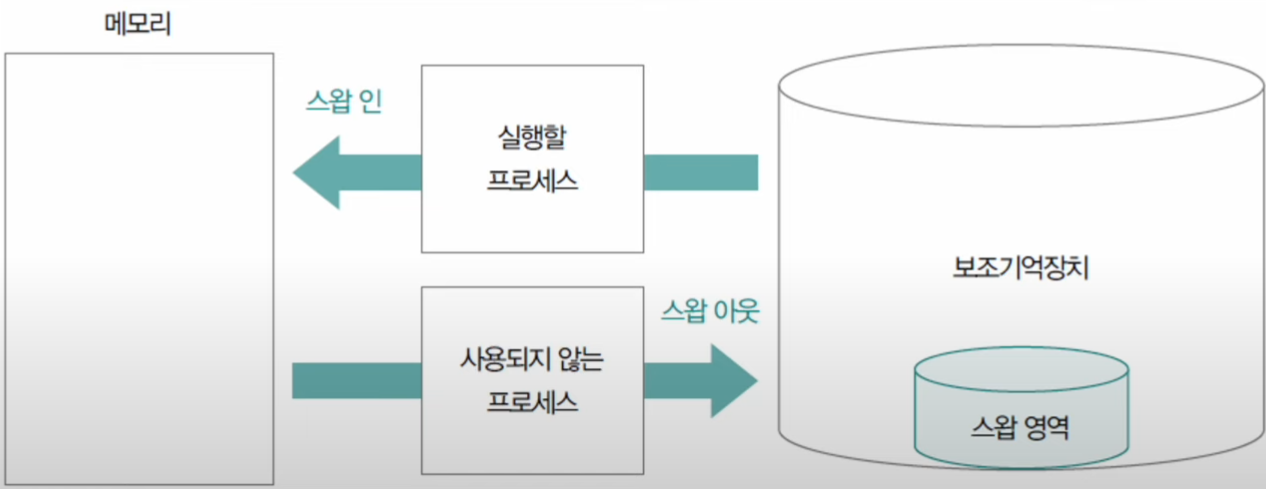

- 따라서, 이러한 프로세스들을 임시로

스왑 영역에 보내고, 확보된 공간에 다른 프로세스를 적재하여 실행하는 메모리 관리 방식을스와핑이라고 한다.

- 현재 실행되지 않은 프로세스를 메모리에서 스왑 영역으로 옮기는 것을

스왑 아웃 - 스왑 영역에 있는 프로세스가 다시 메모리로 옮겨오는 것을

스왑 인이라고 한다. 스왑 아웃->스왑 인될 때는 다른 주소로 적재될 수 있다.

📌 연속 메모리 할당과 외부 단편화

스와핑을 통해 사용되지 않는 프로세스를스왑 영역에 보내, 알뜰하게 메모리 관리하는 건 알았다.- 이제 메모리 적재할 때 어떤 방식으로 적재 하는지 알아보자.

- 가장 간편한 방법은

연속 메모리 할당방법이다. - 프로세스 크기만큼 연속하여 메모리에 할당하는 방식이다.

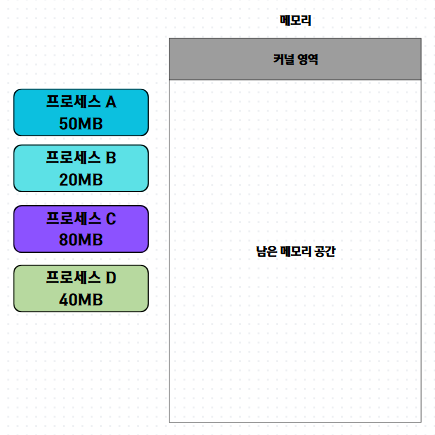

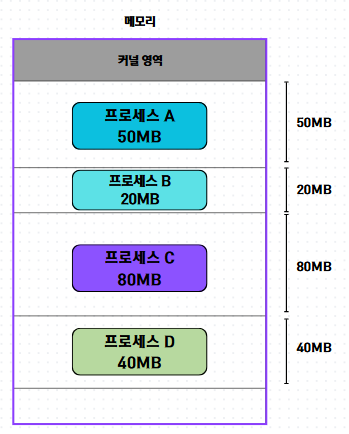

- 가령, 메모리 공간에 다음과 같은 용량을 차지할

A ~ D까지의 프로세스를연속 메모리 할당으로 적재한다면 다음과 같이 적재 될 것이다.

- 문제는, 일부 프로세스가 완료되어, 메모리 반납이 이뤄진 후 발생하게 된다.

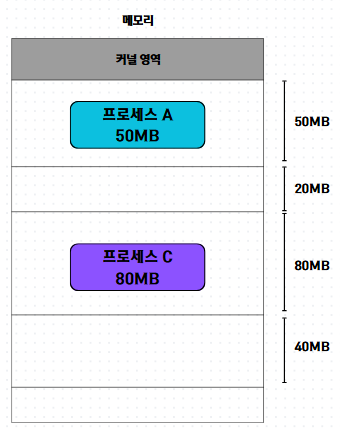

- 만약,

프로세스B,프로세스 D가 실행 완료된다면 이렇게 될 것 이다.

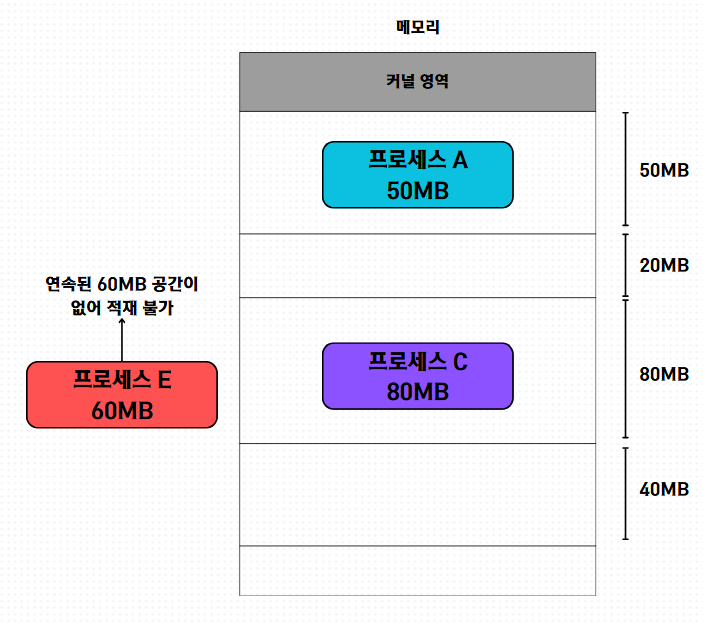

- 그리고, 새로운

프로세스 E가 들어오는데 이 프로세스는 60MB 의 용량을 필요해 한다. - 남은 공간은 20MB, 40MB 로 총 60MB 에 충족하지만, 연속되지 않아 들어갈 수 없는 문제가 발생한다

- 이러한 문제를

외부 단편화라고 한다. - 외부 단편화는 메모리 낭비, 큰 프로세스 적재 불가 등 메모리를 효율적으로 사용하지 못하는 현상이다.

📌 페이징을 통한 가상 메모리 관리

- 앞서 본 바와 같이

스와핑과연속 메모리 할당은, 외부 단편화 문제를 가지고 있다. - 또한, 물리 메모리 보다 큰 프로세스를 실행할 수 없는 문제점이 있다.

- 4GB 컴퓨터 에서는, 4GB 이상의 프로세스를 실행 할 수 없다.

- 이러한 문제를 해결하는 것이 가상 메모리 방식이다.

가상 메모리란?

- 실행하고자 하는 프로그램의 일부만 메모리에 적재해, 실제 메모리보다 더 큰 프로세스를 실행할 수 있도록 만드는 메모리 관리 기법

- 보조 기억 장치의 일부를 메모리처럼 사용하거나, 프로세스의 일부만 메모리에 적재함으로써 메모리를 실제 크기보다 더 크게 보이게 하는 기술이라고 할 수 있다.

- 가상 메모리 기법으로 생성된 논리 주소 공간을

가상 주소 공간이라고 한다. - 대표적인 가상 메모리 관리 기법에는

페이징과세그멘테이션이 있다.

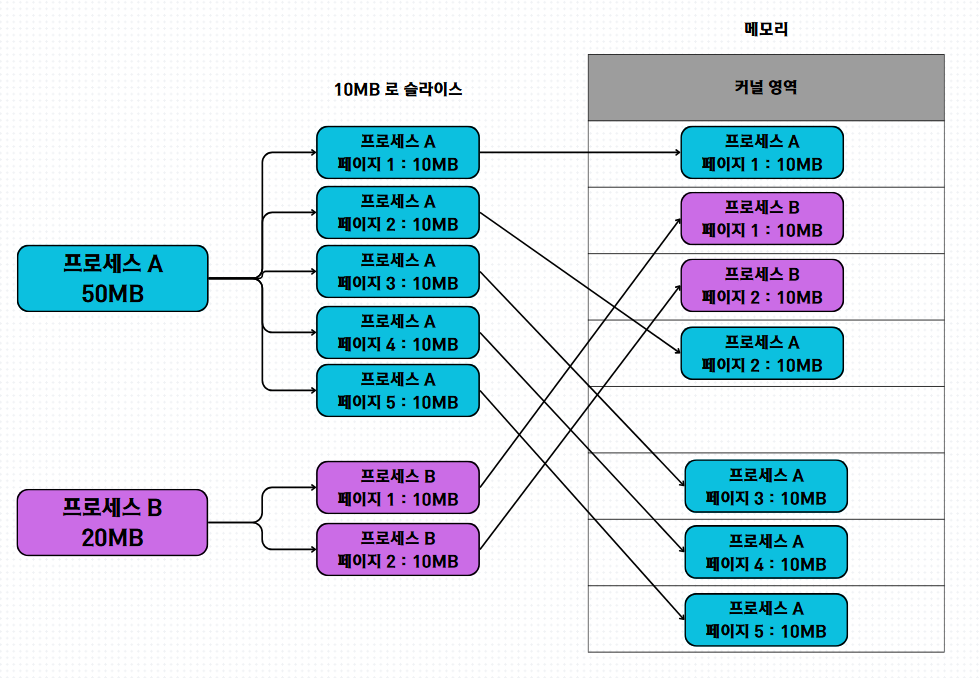

📌 페이징

- 페이징은, 논리 주소 공간을 일정한 단위로 나눠, 할당하는 가상 메모리 관리 기법이다.

- 프로세스의 논리 주소 공간을

페이지라는 일정한 단위로 나누고, 물리 주소 공간을 페이지와 동일한 크기의프레임이라는 일정한 단위로 나눈다. - 이때, 프로세스를 구성하는 페이지는 여러개로 나눠지는데, 연속적이 아닌, 불연속적으로 배치될 수 있다.

- 위에서 알아본 연속 메모리 할당과 매우 다른 부분이다.

- 이런식으로 일정한 단위로 나눠 할당하게 되면, 외부 단편화가 발생하지 않게 된다.

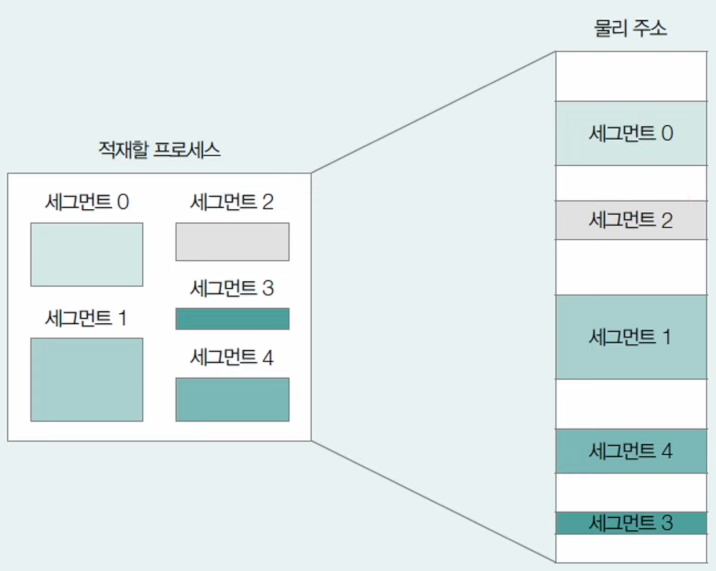

📌 세그멘테이션

- 세그멘테이션은, 일정한 단위로 나누지 않고, 가변적인 크기로 프로세스를 분할하는 방식이다.

- 가변적인 크기를

세그먼트라고 한다. - 단, 세그먼테이션 기법을 사용하면 세그먼트의 크기가 일정하지 않아, 외부 단편화가 발생할 수 있다.

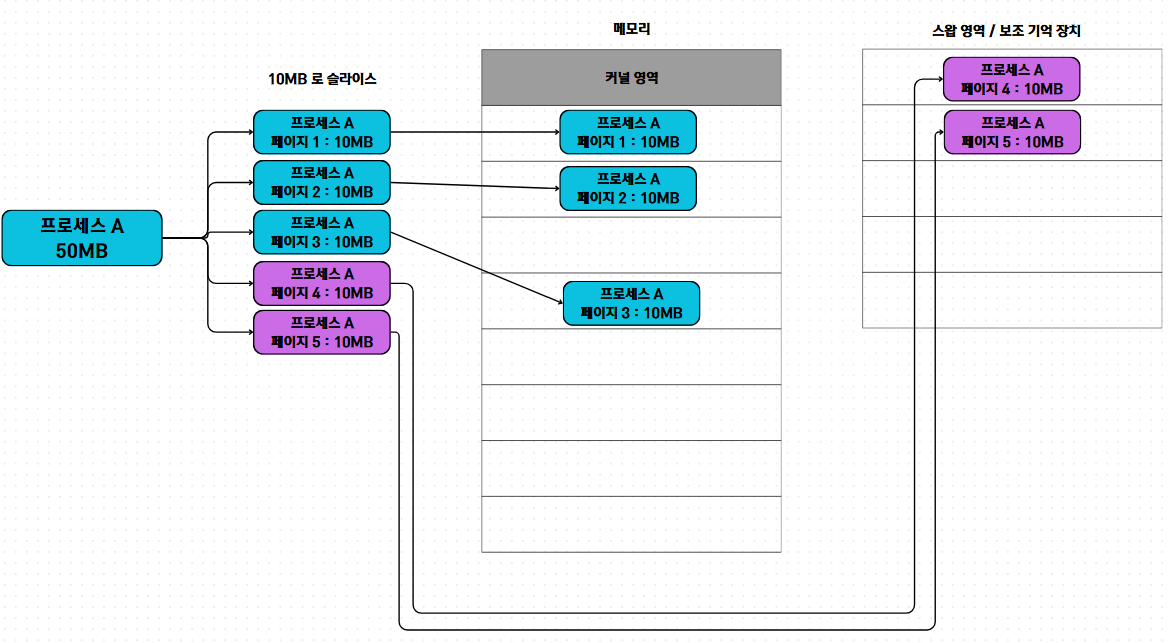

📌 페이징에서의 스와핑

- 페이징 기법에서도 스와핑을 사용할 수 있다.

연속 메모리 할당과 다른점은, 전체 프로세스가스왑 인/아웃되는 것이 아니라, 나눠진 페이지 단위로 인/아웃 된다.- 이를

페이지 아웃,페이지 인이라고 한다. - 페이징 + 스와핑을 사용하면, 물리 메모리 용량보다 큰 프로세스를 실행할 수 있게 된다.

- 가령, 5개의 페이지로 나눠진 프로세스가 존재한다고 가정하자.

- 그 중, 일부 페이지는 페이지 아웃되어

스왑 영역에 저장되어 있다고 생각하자.스왑 영역은 보조 기억 장치로 운용된다.

- 프로세스A 의 전체 페이지가 모두 메모리에 올라가 있지는 않지만, 만약 프로세스A의

페이지 4번이 실행에 필요하다면,페이지 인시키고, 공간이 부족하다면 현재 실행중이지 않은페이지 1번은페이지 아웃시키며 효율적으로 운용할 수 있게 된다. - 현재 메모리에는, 30MB 만 올라가 있게 되어, 실제 프로세스A(50MB) 보다 메모리 공간을 덜 사용하는 것을 확인할 수 있다.

- 즉, 물리 메모리 용량보다 더 큰 프로세스를 실행할 수 있음.

- 하지만, 이렇게 불연속적으로 배치되어있고, 스왑영역에 배치되어 있다면, 정상적인 프로세스 실행을 위해, 다음 실행될 페이지의 위치를 찾기가 어렵게 되는 단점이 존재한다.

- EX) 페이지 3번을 실행해야 하는데, 정확히 어디있는지 몰라, 전체 검색을 해야하는 오버헤드가 존재함.

- 이를 위해서

페이지 테이블을 통해 각 페이지의 정보를 저장/관리 하게 된다.